視察日:2024年12月20日

視察訪問先:岩手県紫波郡紫波町 オガール プロジェクト

「オガール」という名前は「成長する」という意味の方言「おがる」と、フランス語で駅を意味する「Gare(ガール)」を組み合わせた造語。

視察当日、オガール企画合同会社様よりオガールプロジェクトについてご説明を頂いた後、質疑応答を経てオガールエリアを視察。主にオガールプロジェクトの中核となる官民複合施設「オガールプラザ」内にある紫波町の情報交流館(図書館+地域交流センター)、子育て支援センター、民営の産直販売所、テナントエリア(カフェ、居酒屋、医院、学習塾などで構成される)を見学し入居テナントの一つを実際に利用した。

主な出来事時系列:

2009年2月に「紫波町公民連携基本計画」が策定され、同年6月に官民連携によるまちづくり会社「オガール紫波」設立。

2012年に図書館や地元農業が出品する産直マルシェ、カフェなどの複合施設「オガールプラザ」がオープン。

2014年にはバレー専用体育館やビジネスホテルが入る「オガールベース」がスタート。

2015年にエコ住宅街「オガールタウン」の分譲開始。

同年、敷地内に町役場の新庁舎が開庁。

視察の目的:国の補助金に頼らない公民連携の「オガールプロジェクト」で注目を集め、年間約100万人が訪れるまちになった紫波町を実際に訪れ、公民連携による公有地の活用(PPP/PFI)の好例とされているオガールの事業全体のスキームを知ることで成功のカギを調査研究すること。

伺った内容:

当該施設のある岩手県紫波町では2000年から始まった循環型まちづくり、2005年からの協働のまちづくり、2007年には公民連携のまちづくりという政策を掲げ、条例を制定し取り組んできたという経緯がある。

オガールのある紫波町は昭和30年に1町8村が合併してできた町で岩手県のほぼ真ん中に位置している、盛岡からJR紫波中央駅まで約21分でアクセス可能、ベットタウンとして人口3万3千人を有する地域である。

そもそも、この地区には日詰駅が存在しており、オガールプロジェクトは新駅設置運動に端を発し、1998年3月にJR紫波中央駅が開業し、同年、公共施設用地として28.5億円で町(住宅供給公社)が先行取得していた紫波中央駅前都市整備事業紫波中央駅前の未利用町有地10.7ヘクタールの整備事業にあった。

新駅を設置するために乗降客数の確保が求められるなか、町は宅地分譲と公共施設の庁舎等6施設を集約化する事業費143億円で再整備する計画を立てるも実質公債比率の上昇や基金の減少などの理由から事実上の計画凍結を余儀なくされ、この10.7ヘクタールの土地の利活用が事実上塩漬け状態(10年以上)となっていた。

この状況を打破するため、このプロジェクトのキーマンとなる岡崎氏(日本大学を卒業後、東洋大学の大学院でPPPを学び、地域振興整備公団に勤務、建設省都市局都市政策課に出向した経験もあった。当時、町内にある実家の建設会社に戻って仕事を始めていた。2009年オガール代表取締役社長)が中心となり、オガールプロジェクトが立ち上げられた。

当時は建設業が大不況で、建設会社として生き延びるには、新しい事業が必要だと考え、町有地を活用した公民連携事業を企画した。建築の大部分は県産材を使い、地元工務店が施工に携わっている。また岡崎氏の持論である「まちづくりとは、不動産の価値向上である」というコンセプトは逆アプローチの不動産開発に繋がっている。

その他重要な転機として前述した2007年に東洋大学と紫波町間で交わされた公民連携推進に関する協定書の締結がある。この動きはPPP手法による都市開発に大きな影響を与えていると考えられる。この東洋大学の協定締結への道筋を牽引したのも岡崎氏だと考えられる。

志波町ではPPP推進会議が既に立ち上げられ農商工関係者や町民、行政による意見交換が2年間に100回も行われ民間企業からのヒアリングやアンケート等意向調査が行われていた。

翌年には町が岡崎氏が雇用契約を結ぶ株式会社に民間の意向調査を委託し市場調査が行われており、町とオガールは構想段階から市民意向、市場把握、事業計画を共同で立案してきている。

それらの結果が紫波町公民連携基本計画の策定に反映され、民間企業は施設の建設、所有、事業運営、資金調達などそれぞれの役割分担を明確にするのに大いに役立ったと推察される。

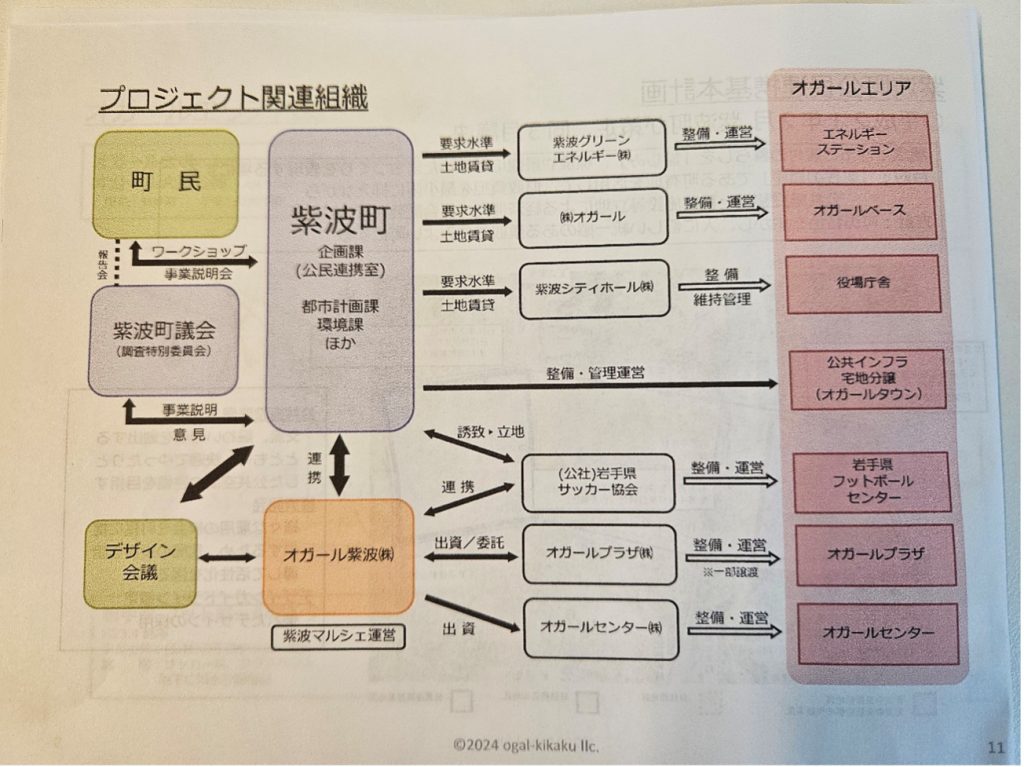

前記したオガール紫波株式会社は自治体出資法人(第三セクター)であり設立当初は町長の藤原孝氏が代表取締役に就任して発足し志波町が39%の持株比率、株式会社紫波まちづくり企画に次いで、農協、岩手テレビ、東北銀行、北日本銀行、盛岡信金、八重嶋雄光、岡崎正信などがそれぞれ株を保有しているが事業実施時には前出の八重嶋雄光氏が代表に、岡崎正信氏は取締役に就任している。

オガールプロジェクトの強力な推進エンジンとなった第三セクターである株式会社オガール紫波と東洋大学でPPPを学んだ地元出身の岡崎正信氏が事業部長として民間から就任し、営業活動の中心を担い、町に代わってPPPを進める民間組織である同社は、オガールプラザの整備・発注や、エリア全体のデザインガイドライン策定など、計画、開発、運営を一体で進めていく企業となった。

オガールプラザは、オガール紫波が発注者として建設し、情報交流館(図書館+地域交流センター)部分を完成後に町に売却した。建物の残り部分は、建物と同名のSPC(特別目的会社)、オガールプラザ株式会社が所有し、運営、維持、管理を行う。土地は定期借地で紫波町から借りて、賃借料を支払っている。オガールプラザの社長は、オガール紫波の営業現場を指揮した岡崎正信氏が務める(後に退任)

時を同じくして、紫波町では庁内に公民連携室も立ち上げている。役所内の組織を横串に通して動く公民連携室は、オガール紫波と連携をしながら町役場のスピーディーな意思決定を進める役割を担ったとのこと。その例が岩手県フットボールセンターの誘致活動であった。岡崎氏は、営業活動を通じた感触から、岩手県フットボール協会への補助金6000万円を急ぎ拠出することを町に要請し、町もそれに応えて素早く拠出を決定した。その結果、手を挙げたのは県内自治体の中でも後発だった紫波町が誘致に成功した。

考察:

まず、町は公共事業として駅前の土地を開発することができなかったという前提がある。

この失敗の教訓が役所として、民間が考えた事業の仕組みに乗るという決断を下すことを後押ししたと考えられる。

このプロジェクト自体が全国的に広く知られるPPPの成功例と言われる背景には

大学院との協定の存在、官と民の役割分担の明確化、リスクとリターンの設計、契約によるガバナンスの原則が担保されたことにより全ての歯車が上手くかみ合い、

それが可能になったのはキーマンの存在と、当時の行政トップの決断力があったと考える。

目黒区との大きな違いは不動産開発する広大な土地が存在していたこと、また周りに主だった商業施設が無いことがこの立地では有利に働いたと考えられる。

また公民連携や公共事業では市民参加で進めるというのがセオリーだが、とは言え、市場原理に市民参加は取り入れにくい。その部分につい行政はテナントや事業に投資する人に進めてもらうという考えで下手に口出しも手出しもしていない。商業部分、つまりオガールプラザが保有する部分には補助金が入っていない。「補助金に頼らない」と紹介されているのはこの点に関してであり、実際には町が買い取った公共施設部分ではまちづくり交付金(社会資本整備総合交付金)2億7700万円の交付を受けている。

オガールプラザが保有する商業部分の入居テナントはおおむね県内事業者が占め、資金の融資は東北銀行から受けている。

資金調達に関してもオガールプラザ側が工夫しているのは銀行から融資を引き出すため開発構想時点から企業立地研究会を立ち上げ、民間事業者の入居意向や賃料の相場を探りながら見込みテナントを固めていった結果着工前にテナントは100%埋まっていた事が功を奏している。

一方で、公共空間の部分については、先に記述したワークショップなどを通じて「町民がどう使っていくか」について設計前から意見徴収を行いそこで集まった町民の意見を設計に反映させていった。このように出来上がった後に活用してくれる人の意見を吸い上げていったことで地域住民の理解を得られたと考える。

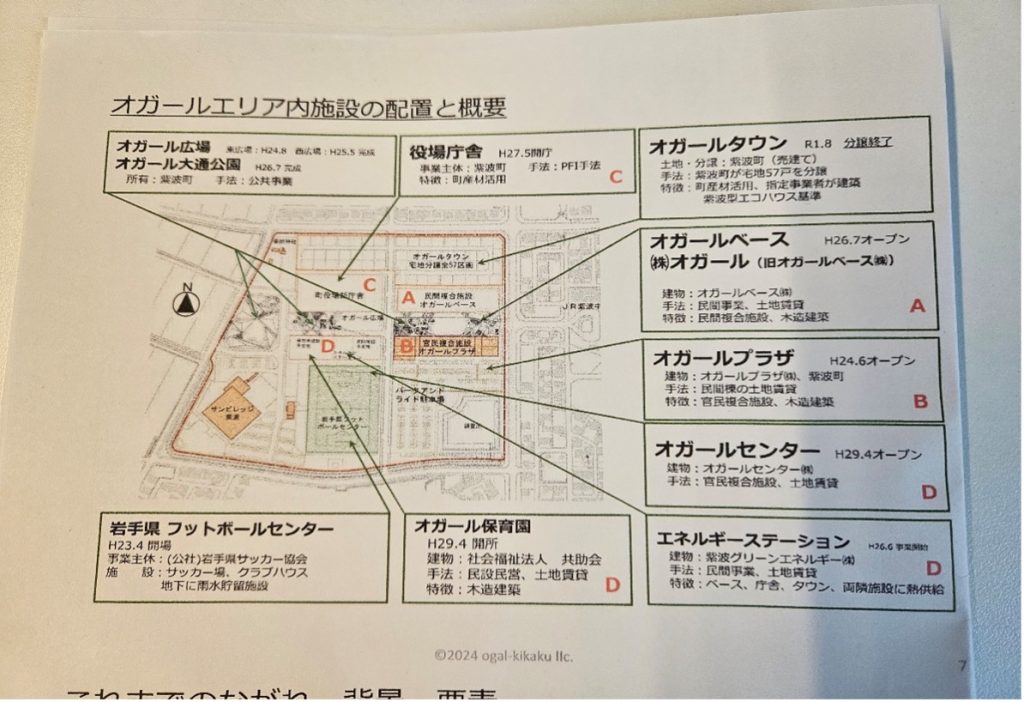

オガールプラザ 官民複合施設。町立情報交流館(図書館)、情報交流館、子育て支援センター、民営の産直販売所、カフェ、居酒屋、医院、学習塾など。2012年6月開業(情報交流館は同年8月)

オガールベース 民間複合施設。バレーボール専用体育館、宿泊施設、コンビニエンスストアなど店舗。2014年7月開業

紫波町役場 PFIによる整備。2015年5月完成予定

オガール広場、大通公園 紫波町が整備。2012年8月から14年7月にかけて整備完了

オガールタウン 紫波町が造成、分譲する住宅地。全57戸。2013年10月分譲開始

エネルギーステーション 民間事業。オガールベース、タウン、町役場にバイオマスによる熱供給。2014年7月完成

岩手県フットボールセンター 日本サッカー協会公認グラウンド、施設には岩手県サッカー協会オフィスなど。2011年4月開設

サン・ビレッジ紫波 多目的体育館。オガールプロジェクト始動前の1999年にオープン

以上、無会派 白川愛の委員会視察報告書とさせて頂きます。