都市環境委員会行政視察報告書

提出先 目黒区議会議長

提出者 白川愛

視察日時:2025年10月15日

視察項目:共生と循環社会について

視察場所:高知県梼原町 森林づくり脱炭素推進課

【高知県梼原町の特徴】

まちのキャッチフレーズ:雲の上のまち

町の面積の91%が森林 建築家隈研吾の建築(総合庁舎・雲の上ギャラリー・町立図書館・複合福祉施設・まちの駅)が世界で最も多く集まっている。林業が基幹産業であるが、人口減少や高齢化が課題となっている。高齢化率 50%に迫る。

人口3029人・1668世帯

一般会計予算規模58.6億

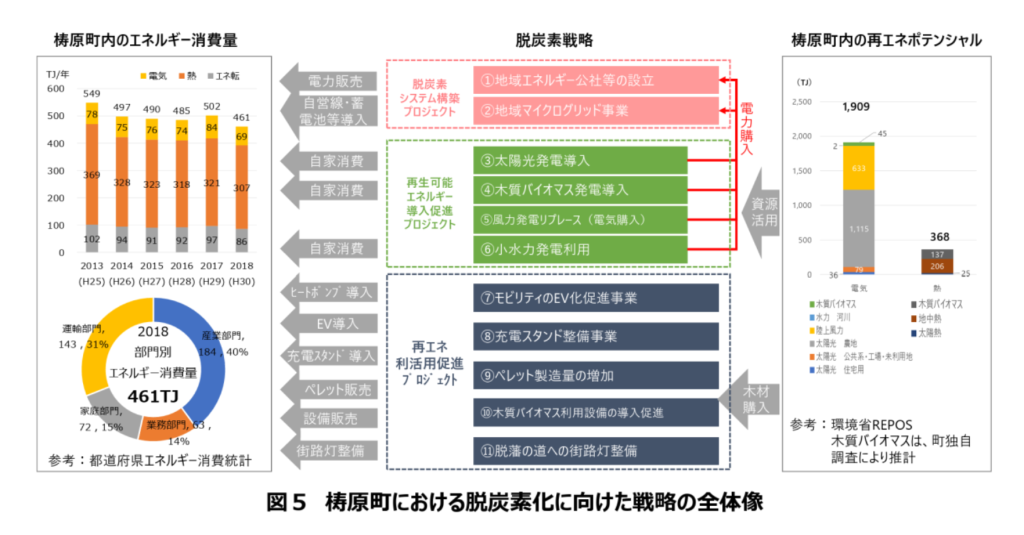

梼原町地域新エネルギービジョンの策定から26年。 梼原町は、豊富な森林資源と自然エネルギーを活用した共生と環境社会の実現に取り組んでいる。2050年には温室効果ガス排出量70%削減、 地域資源利用による自給率100%を目指している。 その取り組みは、風力発電 (平成11年に600kw2 基が稼働→令和5年2000kw1基にリプレース) の利益を森林整備や再生可能エネルギー導入の補助金に活用、木質バイオマス(平成 20 年第三セクターとして木質ペレット製造開始)太陽光発電(個人宅 189 戸・公共施設 33 施設・

設置率全戸数の約11%) の導入、 小水力発電所(平成 21 年稼働)、 地域エネルギー公社の設立などエネルギーミックスの運営に繋がっている。 ( 「自然から得られた資金は、自然環境に関係することに使う」を合言葉に、この資金を活用して、①森づくりの助成、②個人の新エネルギー施設導入補助(住宅用太陽光発電システム、家庭用蓄電システム、 エコ給湯器、複層ガラス、 木質ペレットストーブ等、 8種類の新エネルギー施設導入補助金)を行っている。

【梼原町の主な課題と解決策・評価指標についてのまとめ】

梼原町では脱炭素の取り組みにより、地域の環境・経済・社会の課題を解決されることに期待している様子が伺えた。

例えば、地域エネルギー公社設立やマイクログリッド構築による雇用創出

FIT 終了後の再エネ設備活用による住民の安定収入の確保

停電時の電力供給の確保による地域防災力の強化につなげる狙い

孤立集落への再エネ自立システム導入による情報孤立化の防止

付加価値のある住宅整備による定住人口の拡大などに期待して事業を実施している。

例として環境面と経済面についての解決策と期待効果を記載する。

環境面での課題:森林の荒廃、水源林の機能低下、大雨による土砂災害

解決策:計画的な森林整備と木質バイオマスの利活用

期待効果:土砂災害防止、水源涵養機能の確保

↓

環境保全効果の評価指標

森林の多面的機能を確保するための評価指標を設定している。

植栽面積:5ha(2020 年)→合計 85ha

間伐面積:63ha(2020 年)→合計 450ha

FSC 森林認証面積:13,392ha を維持

経済面での課題:林業・農業の後継者不足、産業の持続可能性

解決策:木質バイオマス活用による新たな産業創出

期待効果:雇用創出、地域資源の循環

↓

地域経済効果の評価指標

地域経済の活性化を図るための評価指標を設定している。

搬出木材材積:4,065m³(2020 年)→合計 55,000m³

木質ペレット販売量:1,323 トン(2020 年)→合計 18,900 トン

【2030 年の地域脱炭素に向けた方針】

梼原町における 2030 年の地域脱炭素の実現に向けては、地域内に存在する再生可能エネルギーを地域内で有効に活用する仕組みの構築を重点方針としている。具体的には、地域エネルギー公社の設立及び木質資源によるエネルギー供給・利用体制の確立を柱とし、地域経済の活性化と新たな雇用創出を図るものである。 まず、地域エネルギー公社については、本町が中心となり設立を予定している地域新電力を基盤とするエネルギー会社であり、域内の再生可能エネルギーを買い取り、域内の消費者へ供給する仕組みとすることで、地域内における資金循環の強化を目指す。また、木質資源の供給・利用体制については、本町の約91%を占める森林資源を有効活用し、木質バイオマスを地域の新たなエネルギー資源として位置づける。これにより、エネルギーの地産地消を推進するとともに、林業関連の雇用創出を促進し、地域資源の循環的な利用体制を構築するとしている。

今後は、安定的な電力供給を目的として木質バイオマス発電設備の整備を進めるとともに、木質ペレット製造量の増加及び木質バイオマスボイラーや木質ペレットストーブ等の導入を促進し、地域内における資源循環と経済循環の一体的なシステムの確立を目指すとのことである。

以下にそれぞれ町が目指す項目ごとの概要をまとめる。

❶ 環境モデル都市

【目的】

梼原町は、2050 年における二酸化炭素の吸収量が排出量を大幅に上回る山村社会の実現を目指し、「森の資源が循環する公民協働の生きものに優しい低炭素社会」の構築を目的としている。

【概要】

平成 21 年(2009 年) 1 月に環境モデル都市として認定を受け、現在 14 年目を迎えている。木質バイオマス地域循環モデル事業、CO₂森林吸収プロジェクト、CO₂削減プロジェクト、人・仕組みづくりプロジェクトの 4 本柱を中心に、公民が協働して低炭素社会の実現に向けた取組を推進している。これらの取り組みにより、産業部門で 169.4t-CO₂、家庭部門で163.4t-CO₂の削減を達成した。

❷ 梼原町新エネルギー等活用施設設置に関する条例(単独補助事業)

【目的】

町民による新エネルギー等活用施設の設置を支援し、住環境の改善及び環境保全意識の向上を図るとともに、低炭素社会の実現に向けた環境調和型のまちづくりを推進することを目的とする。

【概要】

平成 13 年度(2001 年度)から事業を実施しており、町営風力発電施設の運営により得られた収益を「自然から得られた資金は自然環境に還元する」との理念のもと活用している。この資金を基に、①森づくり助成、②個人住宅における新エネルギー設備(太陽光発電、蓄電システム、木質ペレットストーブ等)の導入補助などを行い、町民の環境意識の醸成を図っている。

❸ 公共等施設再エネ導入事業

【目的】

地球環境の保全及び環境保全意識の向上を図り、低炭素社会の実現に資する環境調和型のまちづくりを推進することを目的とする。

【概要】

平成 11 年(1999 年)に開始した町営風力発電事業をはじめ、木質バイオマス、小水力、風力、太陽光など、地域の自然資源を有効活用し、再生可能エネルギーの導入を推進している。これにより、自然の恵みを最大限に生かした低炭素な地域社会の形成を図っている。

❹ 木質バイオマス地域循環モデル事業プロジェクト

【目的】

林業の活性化及び森林整備・保全を通じて CO₂削減を推進し、間伐材等の未利用木材を燃料ペレットとして再資源化することにより、森林資源の循環利用を図ることを目的とする。

【概要】

平成 18 年(2006 年)に官民協働事業として開始し、平成 20 年(2008 年)から木質ペレット工場を本格稼働している。令和元年(2019 年)には品質安定規格認定 A ランクを取得。製造されたペレットは農業用、空調用、給湯用ボイラー等の燃料として町内外に供給されており、森林資源の有効利用と地域経済の活性化に寄与している。

❺ 連携協定に基づく梼原町産再エネ環境価値創造実証事業

【目的】

再生可能エネルギーの地産地消及び地域間融通を通じて、地域の活性化と脱炭素社会の実現を図ることを目的とする。

【概要】

令和 3 年(2021 年)10 月より実証事業を開始。FIT 期間を終了した町営風力発電の電力を町営図書館等に供給する地産地消の仕組みを構築するとともに、他地域への地域間融通を実施している。また、I-REC 等の国際認証制度を活用し、「産地価値」や「特定電源価値」を含む環境価値の可視化とトレーサビリティの確保を図り、国際基準に基づくゼロカーボン化の検討を進めている。

【2050 年に再生可能エネルギー自給率100%を目指す】

2050 年に向けた梼原町の脱炭素戦略として梼原町は、環境モデル都市としての先進的な取り組みを進めており、2050 年に向けて更なる脱炭素化を目指しています。これまでの成果を踏まえ、以下の追加戦略を実行し、地域全体での温室効果ガス排出量実質ゼロを達成することを目指すとしている。

1.熱利用と運輸部門における実質ゼロの実現

産業部門の熱利用や運輸部門(特に貨物車両)の燃料消費における脱炭素化が重要な課題です。これに対処するため、以下の施策を推進

- 水素ボイラーの導入:余剰電力を利用した水素ボイラーを産業部門に導入し、熱供給の脱炭素化を図る。

- FCV(燃料電池車両)の導入促進:長距離輸送に対応可能な FCV、特に貨物車両の導入を促進し、充電設備や水素ステーションの整備を進める。

これらの取り組みにより、熱利用と運輸部門の脱炭素化を実現し、地域全体の温室効果ガス排出削減に貢献

2.他地域への再エネ電力の供給

梼原町は再生可能エネルギーの導入可能量が豊富であり、地域エネルギー公社の設立により、町内全域での RE100 電源の活用が可能となります。これを活かし、以下の施策を実行

- 他地域への再エネ電力供給:地域エネルギー公社を通じて、近隣市町村や都市部へRE100 電源の供給を行う。

- 木質ペレットの供給:再生可能な木質ペレットを供給し、全国での脱炭素化を支援する。

これらの取り組みにより、地域の再エネ資源を活用し、他地域への温室効果ガス排出削減に寄与

3.町民の行動変容を促す取組

脱炭素社会の実現には、町民一人ひとりの行動変容が不可欠だとして、 これを促進するため、以下の施策を実行

- 「梼原町地域循環共生圏」の普及:町民に対して「梼原町地域循環共生圏」の理念を普及させ、脱炭素に向けた新たなライフスタイルへの移行を促す。

- 次世代への環境教育の推進:次世代への環境教育を通じて、持続可能な社会の構築を目指す。

これらの取り組みにより、町民の意識と行動の変容を促し、脱炭素社会の実現に向けた基盤を構築

以上の戦略を通じて、梼原町は 2050 年に向けて更なる脱炭素化を進め、地域全体での温室効果ガス排出量実質ゼロを達成することを目指している。これにより、農山村景観や歴史・文化を体験できる町に、次世代の最新技術が上手く融合した魅力あるまちづくりが実現されることに期待しています。